「地球惑星物質科学」とは、地球及びその他の惑星や小惑星を構成する物質の分析や合成実験などを通して、太陽系の起源や惑星の形成過程およびその構成物質(岩石・鉱物)の物理化学的特性、さらには地球における生命の起源などの解明を目指す学問です。地球や惑星を構成する岩石や鉱物、隕石の研究から、太陽系の形成史や地球の内部構造、表層環境の進化などが徐々に明らかになってきました。しかしながら、 原始太陽系から惑星が誕生する過程や初期地球の形成・進化の過程の詳細、生命の起源、地球表層から深部に至る元素・物質循環など、未知の部分も多く残されています。今や地球惑星物質科学は、物理学や化学、生物学などとの融合科学に発展し、太陽系・地球といった大きなスケールから原子・分子スケールまでの幅広い連続的な階層で研究が進められています。

【研究グループの概要】

現在、以下の7つの研究グループ(分野)が連動し、世界をリードする研究・教育を行っています。また、研究室ごとの共同研究に加え、複数の大学院プログラムを通して、海外の研究機関との交流も一層強化し、国際色豊かな先端的研究・教育を行っています。

- 鉱物学グループは、地球のあらゆる環境下(場所)で生成される鉱物を研究対象とし、「鉱物の多様性と結晶の規則性」&「マクロとミクロをつなぐ鉱物学」をキーワードとして研究を進めています。鉱物結晶の構造の特徴や成長組織の解析から、環境条件の変化に伴う鉱物の性質の変化や、成因・成長プロセスの解明を目指しています。

- 資源・環境地球化学グループでは、初期地球の岩石の物質科学を通して、初期生命と地球との共進化を研究対象にしています。また、初期地球で生成する有機物や隕石に含まれる有機物を通して、生命の起源に関する研究を進めています。

- 初期太陽系進化学グループは、隕石や小惑星探査試料の物質科学を通して、太陽系の形成と初期進化について研究を進めています。

- 量子ビーム地球科学グループでは、高圧下で合成する岩石の物質科学を通して、コアやマントルの実体を明らかにする研究を進めています。

- 火山学・地質流体研究グループでは、火山噴出物の分析や高温高圧実験などを駆使して、火山噴火のメカニズムやマグマの性質、地殻・上部マントルにおける地質流体とその火山噴火・地震発生への役割について研究しています。

- 地殻化学グループでは、太平洋やインド洋の深海底、およびそこにある海洋島やプチスポット海底火山を構成する玄武岩を使って、海洋プレートの変動史やマントルの化学構造を解明します。また、日本海溝や伊豆小笠原マリアナ海溝に沈み込む太平洋プレートの地質や岩石を明らかにして、プレート境界断層に与える影響も調べています。

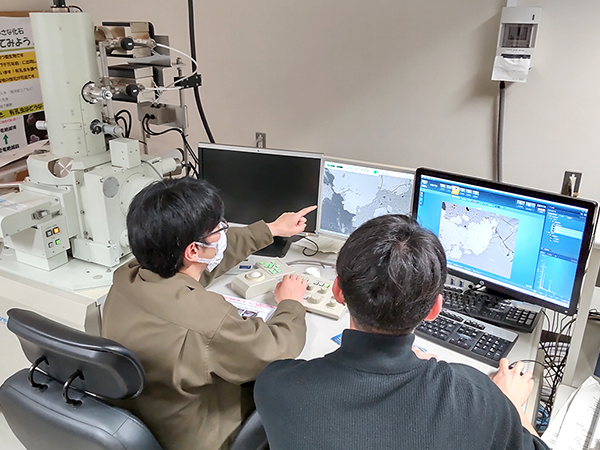

- グローバル結晶科学グループでは、地質鉱物試料や環境試料、材料などに記録された微細組織や局所化学組成、結晶構造・方位などの情報を、主に電子顕微鏡を用いて引き出し、その環境において鉱物・結晶がなぜ、どのように形成されたのかを研究しています。

このように本学科は、地球中心部から他惑星空間までの領域をカバーし、地球や惑星の総合的理解を目指した階層的な分野構成になっています。

【卒業後の進路】

卒業後は8割以上が東北大の大学院に進学します。そのほか、官公庁や資源・エネルギー関連のインフラサービスや製造業、ソフトウェア業界や金融業界、商社、マスコミなど多岐にわたっています。