2025年5月25日-30日、日本地球惑星科学連合2025年大会が開催されました。

本専攻より以下の4名が本大会にて「学生優秀発表賞」を受賞しました。

宇宙惑星科学セクション

角南 沙己さん (資源・環境地球化学グループ 博士課程前期2年)

固体地球科学セクション

浮田 泰成さん (火山学・地質流体研究グループ 博士課程後期2年)

喜多 倖子さん (断層・地殻力学グループ 博士課程後期2年)

古川 旦さん (地殻進化学グループ 博士課程後期2年)

2025年5月25日-30日、日本地球惑星科学連合2025年大会が開催されました。

本専攻より以下の4名が本大会にて「学生優秀発表賞」を受賞しました。

宇宙惑星科学セクション

角南 沙己さん (資源・環境地球化学グループ 博士課程前期2年)

固体地球科学セクション

浮田 泰成さん (火山学・地質流体研究グループ 博士課程後期2年)

喜多 倖子さん (断層・地殻力学グループ 博士課程後期2年)

古川 旦さん (地殻進化学グループ 博士課程後期2年)

地球惑星物質科学科 4年 大島 泰周さんが、生命の起源・アストロバイオロジー学会 第49回学術講演会 学生優秀口頭発表賞を受賞しました。

受賞者:大島 泰周(おおしま たいしゅう)

賞 名:第49回生命の起源・アストロバイオロジー学会 学術講演会 学生優秀口頭発表賞

受賞論文タイトル:リボースと核酸塩基からのヌクレオシド合成に対するホウ酸の影響

受賞日:2025年3月28日

備 考:生命の起源・アストロバイオロジー学会

【発表のポイント】

【概要】

北海道大学低温科学研究所の大場康弘准教授、海洋研究開発機構の高野淑識上席研究員(慶應義塾大学先端生命科学研究所特任准教授/同大学院政策・メディア研究科特任准教授)及び古賀俊貴ポストドクトラル研究員、東北大学大学院理学研究科の古川善博准教授、九州大学大学院理学研究院の奈良岡浩教授らが所属する国際研究グループ(OSIRIS-REx sample analysis team)は、アメリカNASA主導の小惑星探査計画「OSIRIS-REx」で炭素質B型小惑星(101955)ベヌー(Bennu)から持ち帰られた粒子から、アミノ酸や核酸塩基、カルボン酸、アミンなど、様々な有機化合物の検出に成功しました。

2023年9月24日、「OSIRIS-REx」探査機によって炭素質小惑星ベヌー試料121.6グラムが地球に届けられ、「はやぶさ」探査機によるS型小惑星イトカワ試料、「はやぶさ2」探査機による炭素質C型小惑星リュウグウ試料に続いて、世界で3例目の小惑星リターンサンプルが実験室で分析可能になりました。NASAゴダード宇宙飛行センターのダニエル・グレイビン博士をリーダーとする有機化合物分析チーム(SOAWG)では、持ち帰られた粒子に含まれる有機化合物を網羅的に分析しました。

分析チームがこれまでに培ってきた地球外試料分析技術を用いて、初期分析用に配分された約300ミリグラムの試料から、アミノ酸33種(うち、14種のタンパク性アミノ酸)、地球生命の遺伝子に含まれる核酸塩基全5種を含む窒素複素環化合物*123種など、未同定なものを含めて10,000種にも及ぶ窒素を含む有機化合物を検出しました。検出されたアミノ酸は右手・左手構造がほぼ等量存在しました。これらの結果は、小惑星が地球に多様なアミノ酸を供給したことを示唆し、地球生命のアミノ酸のホモキラリティの起源の謎をさらに深めることになりました。また、アミノ酸や核酸塩基など生体関連分子合成の材料となるアンモニアの濃度が、これまでに分析された炭素質隕石や小惑星リュウグウと比べて特異的に高いことが分かりました。これは、検出された有機化合物は低温環境におけるアンモニア溶液中での反応で生成した、というこれまでにない地球外有機物合成に関する知見をもたらしました。

なお、本研究成果は、2025年1月30日(木)公開のNature Astronomy誌に掲載されました。

京都大学白眉センターの松本特定助教らは日本の探査機「はやぶさ2」が回収した小惑星リュウグウの砂つぶから、微小な塩の結晶を発見しました。これらはリュウグウの母体となる天体を満たした塩水が蒸発や凍結によって失われた時に析出した鉱物です。同じく塩類が見つかっているエンセラダスなどの海洋天体とリュウグウの水の環境とを比較する研究につながります。

本成果は、2024年11月19日(日本時間)付で国際科学誌「Nature Astronomy」に掲載されました。

研究グループは松本徹特定助教(京都大), 野口高教授(京都大),三宅亮教授(京都大), 伊神洋平助教(京都大), 松本恵助教(東北大), 矢田達主任研究開発員(JAXA), 上椙真之主幹研究員(JASRI), 安武正展研究員(JASRI), 上杉健太朗主席研究員(JASRI), 竹内晃久主幹研究員(JASRI), 湯澤勇人技術職員(IMS), 大東琢治准教授(KEK), 荒木暢主任研究員(IMS)で構成されています。

詳細はこちら

太古の生物が、現在の生物と同じ元素を使って生息していたのかどうかはよくわかっていません。

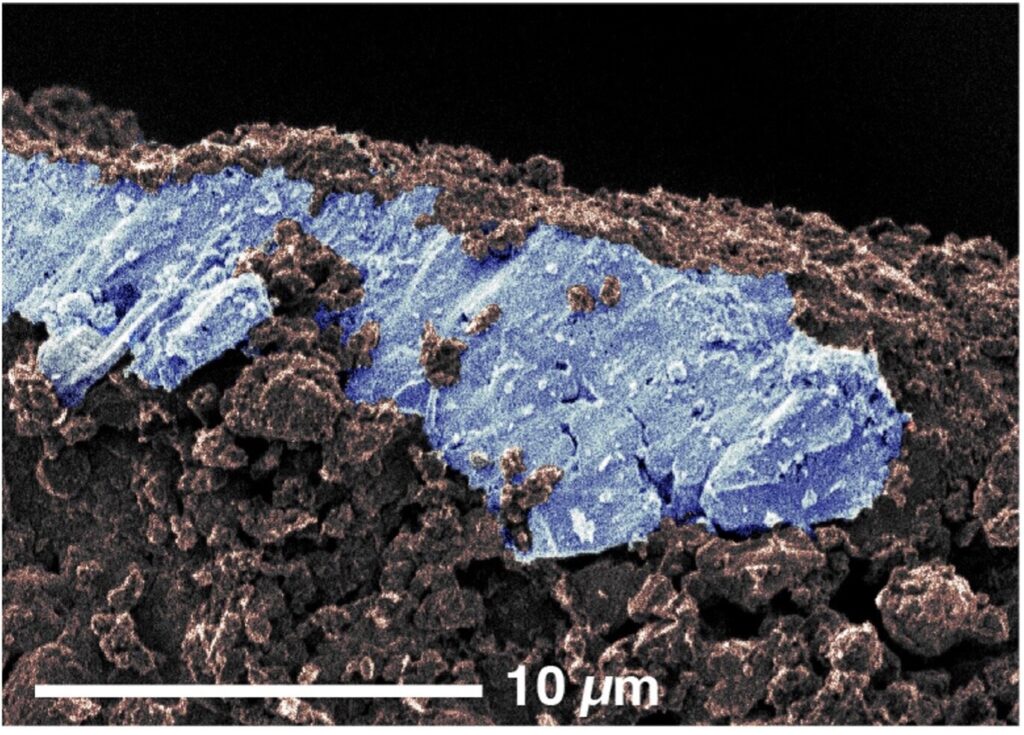

本専攻の石田章純助教をはじめとする研究チームは、約19億年前の微生物の化石(微化石)を用いた新しい分析手法を開発しました。この手法は、従来困難だった微化石内部の微量元素を高精度かつ高解像度で検出するもので、特にリン脂質に由来する細胞膜中のリンと、代謝の痕跡である酵素に関連するモリブデンの検出に世界で初めて成功しました。これにより、約19億年前の微生物にも、現代のバクテリアと同様の細胞膜と代謝をすでに獲得していた直接的な証拠を示すことができました。

本研究成果は、生命の進化過程を解明する上で重要な手がかりを提供します。将来的には、この手法をより古い地質時代の試料に適用することで、初期地球の生命進化の研究に大きな進展をもたらすことが期待されます。

本成果は9月20日18時(日本時間)、科学誌Scientific Reports に掲載されました。

9⽉18⽇-20⽇に金沢大学で開催された日本地球化学会 第71回年会において、角南沙己さんが学生優秀賞を受賞しました。

この賞は、きわめて優れた口頭・ポスター発表を行った日本地球化学会学生会員に授与されるものです。

角南沙己(地学専攻博士課程前期1年)

発表タイトル: LON 94101 隕石と模擬実験生成物の糖含有量分析で探る小惑星水質変質の糖に対する影響

2024年9月12(木)-14日(土)に名古屋大学で開催された日本鉱物科学会2024年度年会において、松本恵助教が日本鉱物科学会研究奨励賞を受賞しました。

この賞は鉱物科学およびその関連分野において顕著な研究業績をあげた若手の会員に対し、研究の奨励を目的として贈られる賞です。

2024年の日本地質学会研究奨励賞を地学専攻の福島諒さんと東北アジア研究センターの吉田聡研究員が受賞しました。

この賞は「地質学雑誌」あるいは 「Island Arc」に優れた論⽂を発表した満32才未満の会員に贈られます。

福島 諒(博士課程後期3年; 地殻化学グループ)

Fukushima, R., Tsujimori, T., Aoki, S., and Aoki, K., 2021, Trace-element zoning patterns in porphyroblastic garnets in low-T eclogites: Parameter optimization of the diffusion-limited REE-uptake model. Island Arc, 30, e12394.

吉田 聡(学術研究員; 地殻化学グループ)

Yoshida, S., Ishikawa, A., Aoki, S., and Komiya, T., 2021, Occurrence and chemical composition of the Eoarchean carbonate rocks of the Nulliak supracrustal rocks in the Saglek Block of northeastern Labrador, Canada. Island Arc, 30, e12381.

9月8-9日に山形大学で開催された日本地質学会第131回学術大会で地学専攻の多数の学生が、優れた学生会員の発表に対して授与される学生優秀発表賞を受賞しました。

島田知弥(博士課程前期2年; 断層・地殻力学グループ)

X線光電子分光法(XPS)を用いた断層破砕帯中の酸

辻本大暉(博士課程前期1年; 地質・古海洋グループ)

重鉱物元素組成による紀伊半島の中期中新世火砕流堆

志関弘平(博士課程後期1年; 地殻化学グループ)

高圧変成蛇紋岩中の変成かんらん石を切る極細粒含水か

福島諒(博士課程後期3年; 地殻化学グループ)

アルマンディンざくろ石の局所U–Pb年代で読み解く海

原田浩伸(博士課程後期3年; 地殻化学グループ)

四国中央部三波川帯産泥質片岩に含まれる炭質物の顕

放射光粉末X線回折測定の岩石学的研究への導入:四国

武田与(博士課程前期1年; 炭酸塩堆積学・地球化学グループ)

鹿児島県沖永良部島に分布する琉球層群の層序

葭井功輔(博士課程後期1年; 炭酸塩堆積学・地球化学グループ)

オーストラリア北西沖大陸棚で採取された間隙水の水素