東北大学大学院理学研究科地学専攻では、専任教員を下記の要領で公募します。つきましては関係者にご周知いただきますようお願いいたします。

記

募集人員 助教1名

所属講座 地学専攻地球惑星物質科学講座

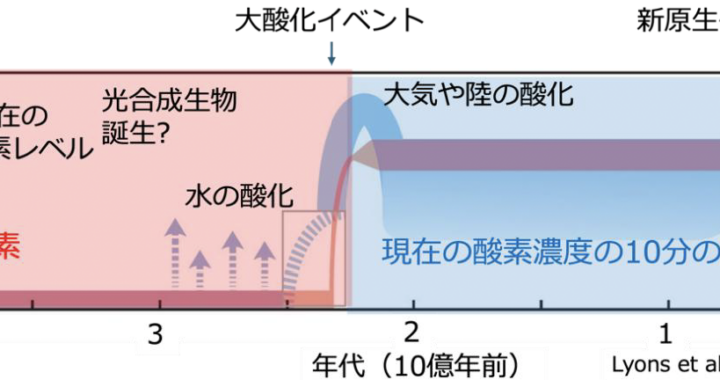

募集分野 地球化学的手法で天然の鉱物や岩石の研究を行える方。特に生物学や有機化学を含めた異分野との融合的研究を行える方。地学専攻の教員と協力し研究を行える方。教育関係の諸業務・実験装置の維持管理に積極的に尽力いただける方。東北大学の全学教育に従事できる方。地学専攻が実施している博士学位プログラムや、東北大学が推進する諸事業に積極的に関わっていただける方が望ましい。

担当科目 東北大学全学教育、理学部地球科学系・地球惑星物質科学科・大学院理学研究科地学専攻の演習・実習など。

応募資格 博士の学位を有する者。学位修得後10年以内の者。

着任予定 令和7年度の出来るだけ早い時期

給与 東北大学職員就業規則に基づき、経験に応じて支給。年俸制。

勤務形態 常勤

任期 なし

提出書類 1.履歴書(写真貼付、連絡先明記のこと)

2.研究業績リスト

(1)論文(査読の有無を記すこと)

(2)著書

(3)その他

3.主要論文の別刷り各3部(コピー可)

4.在外研究歴・研究教育に関する受賞歴・外部資金獲得実績リスト

5.これまでの研究・教育実績の概要(2000字程度)

6.着任後の研究・教育に関する抱負(2000字程度)

7.照会可能な方2名の氏名と連絡先

応募締切日 令和7年5月30日(金)必着

書類送付先 〒980-8578 仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

東北大学大学院理学研究科地学専攻 掛川武 宛

応募書類送付に際しては、封筒表面に「教員応募書類在中」と朱書し、簡易書留郵便にすること。応募書類は返却しません。また、審査において面接を行う場合、交通費は応募者の負担とします。(外国に居住中などの理由で簡易書留郵便が送れない場合は別途相談)

照会先 東北大学大学院理学研究科地学専攻、教授 掛川武

電話 022-795-6660

e-mail:takeshi.kakegawa.a4@tohoku.ac.jp

地学専攻の構成員と研究内容は、下記のURLをご参照下さい。

(URL: https://www.es.tohoku.ac.jp/JP)

なお、東北大学では、大学内での女性研究者比率向上に努めています。

(URL:https://dei.tohoku.ac.jp/wp-content/uploads/2023/02/2023_supportprogram_j_.pdf をご覧下さい)

待遇は国立大学法人東北大学職員就業規則によります。

その他:

・東北⼤学は多様性、公正性、包摂性(Diversity, Equity & Inclusion : DEI)を向上させる活動を推進しており、多様な⼈材の積極的な応募を歓迎します。

東北⼤学DEI 推進宣⾔WEB ページ

https://dei.tohoku.ac.jp/vision/about/

・雇用の分野における男⼥の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第8 条に基づき⼥性教員の在籍率を改善するための措置として、公正な評価に基づき職務に必要とされている能⼒が同等と認められる場合は、⼥性を優先的に採⽤します。

・学生および教職員が学業・研究・職務の遂⾏において、多様な性を尊重する環境を実現することを目的として、その⽅針と具体的な対応の内容を⽰した「東北⼤学-みんなが主役-多様な性に関するガイドライン」を制定しています。

ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進センターWEB ページ

https://dei.tohoku.ac.jp/vision/consulting/for_minority/

・東北⼤学には全学教職員が利⽤できる川内けやき保育園(定員 22 名)および⻘葉山みどり保育園(定員116 名)の他、⼤学病院所属の職員等が利⽤できる星の⼦保育園(定員120 名)があり、全国の国立⼤学の事業所内保育施設として最⼤規模の保育環境が整っています。また、⼤学病院内に軽症病児・病後児保育室もあり、全学教職員が利⽤できます。

・その他、男性教職員の育児休業等促進策も含めた本学の両立支援、研究支援等の詳細および共同参画の取組については、下記URL をご覧ください。

ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進センターWEB ページ

https://dei.tohoku.ac.jp/vision/consulting/for_family/

人事企画部WEB ページ

https://c.bureau.tohoku.ac.jp/jinji-top/external/a-4-kosodate/

For foreign applicants:

Please contact to Prof. Takeshi Kakegawa (takeshi.kakegawa.a4@tohoku.ac.jp) if you wish to apply this position well before the dead line. He will provide you instructions (scientific requirements of this position, teaching duties (in Japanese), etc.).