将来の火山災害のリスクを軽減するためには、過去の火山噴火の誘発過程(噴火に至るまでに地下でいつ・どのような現象が起きていたか)を理解することが重要です。

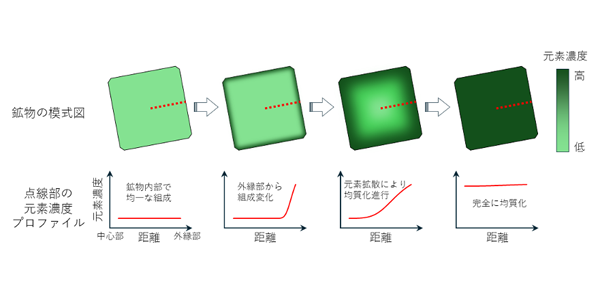

本専攻の新谷直己助教と中村美千彦教授らの研究グループは、鹿児島県の桜島火山において人類が記録に残した有史以降に発生した三度の大規模噴火(1471年、1779 年、1914 年)で噴出した軽石に含まれる鉱物の微細な化学組成を調べました。その結果、姶良(あいら)カルデラ(注1)下の深さ約10 kmのマグマ溜まりから火道の浅部(深さ1~3 km程度)へと上昇したマグマは、約50日程度以上停滞した後に、再び上昇を開始してからは、ごく短時間(動き出してから数日以内)で地表に達していたことがわかりました。

今回、過去の大規模噴火に共通したマグマの上昇過程を詳細に明らかにしたことで、前兆現象を引き起こした原因の解明が進み、将来の噴火発生予測技術の向上への貢献が期待されます。また、将来もし同様の大規模噴火が起こる場合には、マグマがこのような複雑な動きをする可能性があることも考慮した防災計画をたてておくことが必要だと考えられます。

本成果は、8月27日に地球科学分野の専門誌Journal of Geophysical Research: Solid Earthに掲載されました。

詳細はこちら