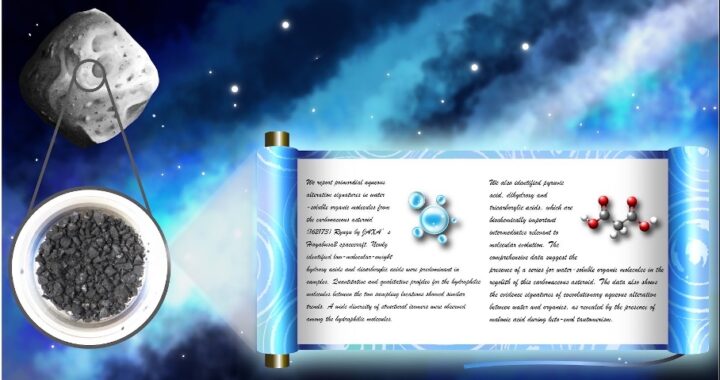

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸、以下「JAMSTEC」という。)海洋機能利用部門 生物地球化学センターの高野 淑識(よしのり)上席研究員(慶應義塾大学先端生命科学研究所特任准教授)、国立大学法人九州大学大学院理学研究院の奈良岡 浩 教授、アメリカ航空宇宙局(NASA)のジェイソン・ドワーキン主幹研究員らの国際共同研究グループは、慶應義塾大学先端生命科学研究所、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社、国立大学法人 北海道大学、国立大学法人 東北大学、国立大学法人 広島大学、国立大学法人 名古屋大学、国立大学法人 京都大学、国立大学法人 東京大学大学院理学系研究科の研究者らとともに、小惑星リュウグウのサンプルに含まれる可溶性成分を抽出し、精密な化学分析を行いました。水と親和性に富む有機酸群(新たに発見されたモノカルボン酸、ジカルボン酸、トリカルボン酸、ヒドロキシ酸など)や含窒素化合物など総計84種の多種多様な化学進化の現況と水質変成の決定的な証拠を明らかにしました。その中には、シュウ酸、クエン酸、リンゴ酸、ピルビン酸、乳酸、メバロン酸などのほか、有機―無機複合体であるアルキル尿素分子群を含んでおり、物理因子と化学因子のみが支配する化学進化の源流が明らかになりました。次に、二つのタッチダウンサンプリングサイトの有機物を構成する軽元素組成(炭素、窒素、水素、酸素、硫黄)および安定同位体組成、分子組成、含有量などの有機的な物質科学性状を総括しました。

本成果は、初期太陽系の化学進化の一次情報を提供するとともに、非生命的な有機分子群が最終的に生命誕生に繋がる進化の過程をどのように導いたかという大きな科学探究を理解する上で、重要な知見となります。

本研究は、科研費 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化, 課題番号:21KK0062)、北海道大学 低温科学研究所共同プロジェクトほか、研究助成の支援を受けて実施されました。

本成果は、2024年7月10日付(日本時間18時)で科学誌「Nature Communications」に掲載されます。

詳細はこちら